楽器演奏者のための整体コースとはどのようなコースなのか?

楽器演奏者のための整体コース|コース説明

南与野駅から徒歩2分

整体院リバースさいたまです。

こちらは当院の、「楽器演奏者のための整体コース」がどのようなコースなのかを説明するページとなります。

整体と楽器演奏は、一般的になかなか結びつかないと思いましたので、説明ページを設けることにしました。

興味のある方は是非、最後までお付き合いください!

目次

なぜ整体と楽器演奏が関係するのか?

ここではなぜ整体と楽器演奏が関係するのかを中心にお話をしていきたいと思います。

楽器演奏といっても演奏技術そのものが向上するわけではなく、

演奏時の音を変えたい(いい音を出したい)方に効果が大きいコースとなっています。

音を出す際に、身体を大きく使う楽器ほど効果を実感しやすく、

手先のみなど、小さい動きのものや電子楽器ほど効果が実感しにくいものになっています。

身体を正常に使える様に、身体を整えていくのがこちらのコースの趣旨だからです。

正常な身体の使い方ができる方は、それだけよい音が出しやすくなり、楽に演奏することがしやすくなります。

次の項では、詳しい楽器演奏時のポイント箇所について、説明したいと思います。

なお実感しやすい楽器と、しにくい楽器の簡単な例を下記に記載しますので、

ご参考までにご確認下さい。

実感しやすい楽器(例)

〇バイオリンやチェロ等の弓を使って引く弦楽器

〇ドラムや和太鼓等の打楽器

〇ピアノ

〇トランペットやチューバ等の管楽器

〇フルートや縦笛等

〇(楽器ではないですが)声楽家やボーカル

実感しにくい楽器(例)

〇ギター、ベース(ピッキングや指の動きが小さいため実感しにくい)

〇シンセサイザー等の電子キーボード

身体を大きく使う楽器の場合

バイオリンやチェロ等の弓を使って引く弦楽器、

ドラムや和太鼓等の打楽器、ピアノを演奏する方で重要なポイントの説明をお伝えします。

これらを一緒にした理由はポイントとなる場所がどれも近いためです。

そして結論から言ってしまうと、これらは身体の軸と背中の使い方がポイントとなります。

以下に二つのポイントを説明していきたいと思います。

①背中の使い方

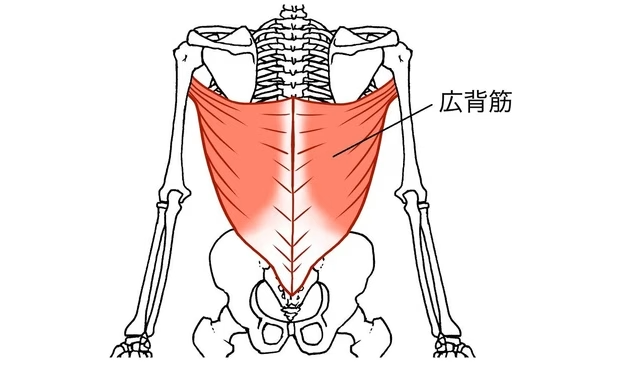

背中の使い方で特にポイントとなってくる場所は、広背筋という筋肉になります。

広背筋とは、背中の広範囲についている筋肉です。

腕から腰にかけての背骨に広範囲についており、

骨盤の上部まで伸びています。

広背筋の主な作用は、腕を内側や後ろ側に動かすことです。

これは楽器を弾く際にはとても大きく使用します。

「バイオリニストが背中を使って弾きなさい」と指導されると聞いたことがありますが、

これは広背筋を使って弾くことを指しています。

どの楽器も良い音が出せない場合、

この広背筋の使い方がうまく使えていないケースが多いです。

指先だけで演奏したり、腕までしか使えずに演奏したりすると、

音が小さくなりやすく、ダイナミックな音がでにくくなってしまします。

また、音の強弱がつけにくくなるため、表現力が低下してしまいます。

そのため広背筋を使って演奏することが重要となってきます。

②軸の必要性

軸とは身体の中心を貫く一本の線の様な意識であり、武道では重要視されていることが多いと思います。

また、踊りのバレエではセンターと呼ばれていて、身体の身体意識としてとても重要なものになります。

なぜ楽器の演奏でも軸が必要なのかというと、体重の乗り方が大きく変わってくるためです。

バイオリンやチェロ等の弓を使って引く弦楽器、

ドラムや和太鼓等の打楽器、ピアノ等の演奏時は体重のコントロールがしやすくなることで、

より大きい音が出る様になり、音の強弱もつけやすくなります。

(骨盤+腰椎+胸椎+頸椎のことを以下背骨と記載)

そして軸を作る際に大きくかかわってくるのが、背骨の関節がうまく使えるかになります。

関節とは骨と骨のつなぎ目のことをいいます。

肘や膝を思い浮かべる方が多いですが、他の部分も骨と骨のつなぎ目をすべて関節といいます。

関節がうまく使えると身体の力が抜きやすくなり、自然と力が抜きやすくなります。

ここまでをまとめると

背骨が自由に動かせるようになる→

力が抜きやすくなり、軸の意識がしやすくなる→

体重のコントロールがしやすくなるため、音の強弱が自由にできる様になる→

楽器演奏における表現力の向上につながる

このようなイメージとなります。

吹奏楽系の楽器や笛、声楽の場合

トランペットやチューバ等の管楽器、フルートや縦笛、声楽家やボーカル等は呼吸器の使い方が大きく関係します。

当然と言えば当然なのですが、呼吸器の使い方が変われば、音や演奏のしやすさが向上します。

ポイントは横隔膜の柔らかさ、胸周りの筋肉の状態や、肋骨の動きに姿勢となります。

これらを知るために呼吸器の仕組みと呼吸の関係を簡単に説明致します。

呼吸器の仕組みと音楽の関係

通常、外から入ってくる空気は鼻口→気管→気管支(気道)を通り、肺に到達します。

この時、呼吸の機能に大きく関わってくるのが姿勢です。

姿勢が悪いと気管や気管支の圧迫、肺を広く使えないといった、呼吸にとって好ましくないことがおこります。

そのため、呼吸を使う楽器や声楽家にとって、姿勢は最重要なものとなってきます。

そして肺に空気を取り込む際に機能している場所が横隔膜や、胸郭です。

胸郭はろっ骨全体の部分をいいます。

これらにとっても姿勢は最重要項目となります。

まず横隔膜はみぞおちに存在して、膨らんだり、しぼんだりして肺に空気を送り込みます。

この際に前傾姿勢になりすぎて、横隔膜を圧迫したり、

横隔膜そのものが固くなり、機能が低下していると、呼吸は浅くなります。

浅い呼吸では音程がぶれやすく、息を長く続けることが困難となります。

もう一つは胸郭が呼吸に関係する場所です。

胸郭は肋骨全体の輪をになっている部分のことを指し、

これが上下に動くことによって、呼吸をコントロールします。

この胸郭で行う、呼吸法がいわゆる胸式呼吸です。

一般的には胸式呼吸は、音楽においてはよくないとされていますが、

理想は腹式呼吸も胸式呼吸も同時に行い、スムーズに呼吸ができる理想の状態だと考えています。

どちらかがうまくいかないと、呼吸を扱うものにとって、好ましい状態とは言えません。

楽器演奏者のための整体コースの内容

ここまで身体の使い方について説明していきましたが、理解はできたでしょうか?

ここから先は整体院リバースさいたまでの、「楽器演奏者のための整体コース」の実際の施術内容を説明致します。

内容を簡単に言ってしまえば、いままで説明してきたことを、解決するための施術となります。

具体的な内容は下記の通りです。

身体を大きく使う楽器の場合

この場合、重要箇所は大きく分けて3つです。

一つは背骨の調整、

座ったまま、軸を合わせながら背骨を誘導していきます。

あくまでゆっくりと誘導していくので痛みはほとんどありません。

受ける方によってはすごく気持ちいいといって頂けます。

軸を合わせるのは横軸だけでなく、前後軸も大切で、どちらも行っていきます。

二つ目は背中の調整、

うつ伏せや横向きで背中が使いやすいようにほぐしていきます。

この際、指や肘を当てる角度に、注意を払いながら施術を行っていきます。

正しい角度でほぐしていくと少ない力でも、驚くほど緩んでいきます。

三つ目はお腹の調整

こちらは軸に大きく関わってきて、お腹の奥にあるインナーマッスルをほぐしていきます。

ここが固いと軸が弱くなりやすく、姿勢も崩れやすくなります。

特に反り腰の方は、絶対に必要な施術箇所で、ぎっくり腰の予防にもつながってきます。

吹奏楽系の楽器や笛、声楽の場合

この場合は主に呼吸器に対してのアプローチを行います。

まずは背中全体を緩めていきます。

胸郭の動きに関わるためです。

上半身は全体的に緩めるイメージになります。

仰向けで横隔膜に軽く圧をかけて緩めていきます。

腹式呼吸における最重要ポイントで緩むだけで呼吸のしやすさが変わってきます。

この時に一つ前の項目でお話しした、お腹のインナーマッスルも一緒に施術を行います。

姿勢に大きく関わるところですので、どちらも重要となります。

最後に胸郭の周辺を緩めていきます。

女性の場合はきわどいところでもあるため、必ず希望をお聞きしてから行うか判断致します。

こちらも呼吸に関わるところのため、だいぶ影響は大きいところではありますが、

横隔膜よりは優先順位が落ちるため、必須ではありません。

ただし、行った方が効果が上がるところではあります。

ここまで「楽器演奏者のための整体コース」について説明していきましたが、いかがでしたでしょうか?

だいぶ珍しいコースだと私自身も思っています。

興味のある方は一度受けにいらして下さい。

駅から近いので、埼京線沿いの方は通いやすいと思います。

是非ご検討下さい。

整体院リバースさいたま

〒338-0012

埼玉県さいたま市中央区大戸6丁目22−10 エムズガーデン1 101号室

※JR埼京線「南与野駅」から徒歩2分

コメント